洛雪生物中药抗病毒饲料和添加剂成为养殖业的安全选择!

滥用抗生素的工业化家禽饲养业,可能要让人类付出惨痛代价。

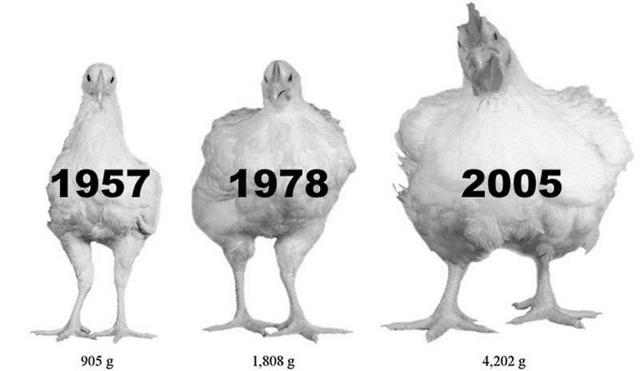

最近几十年,鸡肉开始风靡全球,遍布世界的肯德基、麦当劳,主要食材就是鸡肉。而在工业化饲养体系下,只要38天,一只39克的小鸡,就可以长成2.35公斤。工业化******养殖从20世纪才开始,是美国的创造。为鼓励养殖户培养出一种像火鸡一样硕大的鸡,美国甚至举办了“明日之鸡”大赛,从1946年的州赛,发展到1948年的全国大赛,想让“一只鸡就够全家人吃的”。

美国******场。

养殖户的获胜“秘密武器”,就是抗生素。

鸡就这样,成为了世界上第一种被有规律地喂养抗生素的家禽。吃了抗生素,它们普遍长得更快、更大,甚至会比普通的鸡大两倍。人们也用抗生素喂猪、牛、羊。如今,在全世界,每年用于喂养各类肉类动物的抗生素,有约6.3万吨——这就是所谓的“农业工业化”。而人们,正因此付出巨大代价:人体会产生抗生素耐药性,最终可能导致无药可医。

在新书《拔毛!关于鸡的真相》(Plucked! The Truth about Chicken)中,美国调查记者玛丽安·麦克纳(Maryn McKenna)讲述了美国人如何培育出巨大的鸡、如何给鸡喂抗生素的故事,同时分析在这个过程中的得与失。

《拔毛!关于鸡的真相》(Plucked! The Truth about Chicken)封面。

这本书从写作到问世,历时四年多。在此期间,美国开始限制家禽饲养业滥用抗生素。然而,美国食品药品管理局的调查表明,抗生素在美国养殖业的滥用情况,依然严重。在不久前的爱丁堡国际图书节期间,麦克纳接受了谷雨作者的专访。

鸡肉比牛肉便宜,比猪肉更嫩,在北美和西欧,它已经成为人们食用量最大的肉类。而因为鸡体型较小,在中国、巴西和印度等经济飞速发展的国家,人们也更愿意投入各种资源养鸡,而非养牛。鸡的工业化生产,是美国的发明创造。麦克纳告诉谷雨作者,美国每年大约要生产90亿只鸡,它们主要由20家肉制品公司控制。一个典型的养鸡仓库面积有小型足球场大小,约2000平方米,四面都是金属墙,路过的行人根本不会知道它是养鸡场。在这里,一般会生活着约2.4万只鸡。在它们的一生中,76%的时间是蹲坐,7%的时间随便走走,3.5%的时间清理羽毛,4.7%的时间吃东西。它们整日不见阳光,由电灯的光亮控制睡觉、行动和饮食的节奏。38天后,它们就长成中号鸡,可供连锁快餐店使用;50天后,它们就长成大个头的鸡,可供超市售卖。

现代家禽养殖工业的建立,很大程度上依赖着抗生素。来源 | 路透社

美国几乎所有的鸡,都是用这样的方式饲养的。这也是无论养殖场在何地,美国产鸡肉的质地、味道和营养成分都差不多的原因。而这样的鸡,从生到死,没有任何机会踩在大自然的草地上。

肉制品公司垄断了从养殖场、屠宰场到销售渠道的整个产业链。在这样的环境下,养鸡场的农夫对如何养鸡,并没有多少发言权。大多数情况下,他们从肉制品公司那里获得1天大的小鸡,把鸡养大了,再还给肉制品公司——从始至终,这些鸡都属于肉制品公司。饲料也是肉制品公司派人送的,农夫只是获得一张单据,说明里面都有什么,包括含有多少抗生素生长促进剂。

在《拔毛!关于鸡的真相》中,麦克纳写过一个故事:美国农夫沃兹为鸡打抱不平,指出拥挤的环境导致有些鸡出现畸形,这一点被专家证实,但专家指出,该为此受指责的是沃兹本人——他应该将这样的鸡杀掉,以避免它们继续遭罪。

沃兹提出了给鸡自然光和新鲜空气的建议,回复是:“喂养的饲料中已含有足够的维生素D,不需要靠增加光照来获得。”

用抗生素生长促进剂喂养的鸡长得又快又大,这种饲养方式很快在全世界普及。

但滥用抗生素,会导致抗生素耐药性细菌的增多。

麦克纳指出,人们给动物喂大量抗生素,不是为了给它们治病,而是为了让它们长得快,或预防它们生病。在这个过程中,一些细菌获得了可以抵抗抗生素的遗传因子,具备了耐药性。大量抗生素的存在会进一步促进这类细菌的繁殖——抗生素不能杀死这类细菌,只会杀死它们周围的细菌。

此外,迫于进化的压力,那些没有具备抗药性的细菌,也会逐渐变得具有抗药性。动物食用了大量抗生素后,内脏会存在大量具备抗生素耐药性的细菌。它们随粪便排出,融入养殖场周围的环境,可能渗入地下水中,或被暴风雨冲走,被卷进风中的灰尘里,也可能沾到昆虫的翅膀上。总之,细菌被带到四面八方,最终可能到达人类身上。

此外,养殖场的动物被屠宰后,它们内脏携带的细菌被带到餐馆和私家厨房。无论被食用,还是污染厨房的餐具,细菌也会回到人类身上。

这样一来的直接结果,就是抗生素有效性下降——肺炎、结核病、败血症、淋病和食源性疾病等病症,会变得难以治疗,甚至无药可治。目前,美国疾病控制与预防中心(CDC)统计发现,美国每年已经约有20万人死于抗生素耐药性感染。

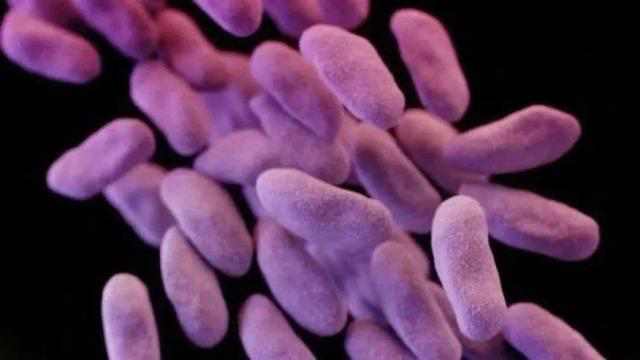

在宾夕法尼亚一妇女体内发现的耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌,这是一种具备超强耐药性的大肠杆菌。来源 | FO

“如果不尽快采取措施,谨慎使用抗生素,我们很快会进入一个抗生素完全失效的世界。到那时,简单的病症,比如感冒、流感和划伤等,都可能导致死亡;到那时,很多手术无法进行,因为手术需要使用抗生素来避免伤口感染;到那时,生孩子会变得非常危险。”麦克纳说。

在认识到抗生素的危害后,2006年1月1日,欧盟下令禁止在畜牧业饲料中使用抗生素生长促进剂。2013年12月,美国食品药品监督管理局表示,将逐步禁止在食用动物的养殖中使用抗生素。但麦克纳说,在自己写作《拔毛!关于鸡的真相》一书期间,并未感觉到管控的明显效果。她花了25美元,便在网上轻而易举地买到了近1公斤抗生素生长促进剂,还包邮。

到2017年1月,奥巴马在任的最后几个行动之一,就是限制抗生素生长促进剂的滥用,规定人们只可以从兽医那里购得这类药物,但时至今日,很少有人统计这个规定的效果。

英国“可持续食农联盟”(Sustain)2017年11月发布的数据显示:在饲养业,美国每只动物的抗生素摄入量,是英国动物的两倍。

2016年9月,联合国大会召集全球政府首脑在纽约召开会议,应对抗生素耐药性带来的威胁。最终,193个成员国联合签署了一份历史性宣言,承诺将共同应对抗生素耐药性问题。

这些承诺包括:建立人类与动物抗菌药的销售、用药监控与监管机制;鼓励开发新抗生素和改善快速确诊技术的科研创新;提高医疗专业人员和公众对避免抗药性感染的意识。

不同年代美国同一养殖场同一年龄成鸡的体重对比。来源 | Reddit

2015年11月,在她写作《拔毛!关于鸡的真相》期间,研究人员在中国人体和禽畜身上,发现了一种“超级细菌”基因,它被命名为MCR-1。携带MCR-1的细菌,对多粘菌素(colistin)表现出强耐药性,这种耐药性还能快速转移至其他不同菌种,令其具有耐药性。这意味着什么?多粘菌素是强效抗生素,在对抗细菌感染时,被称为“最后的防线”——倘若它失效,人类很可能将无抗生素可用。

除了中国,马来西亚、欧洲、非洲、南美洲、加拿大、美国等地,均发现了携带MCR-1基因的耐多粘菌素抗药细菌。也就是说,携带MCR-1基因的耐药细菌遍布全世界,只是时间问题。

“从2017年4月开始,中国已经开始实施多粘菌素的退出政策,禁止将其用于促进禽畜生长。”麦克纳表示,在这一方面,自己很赞赏中国政府的行动力。

目前,美国一些快餐连锁店,包括麦当劳和肯德基,都已经陆续承诺停止使用抗生素鸡,一些肉产品公司也开始小规模地进行“无抗生素鸡”饲养。

“这些改变都是积极的,然而,依然有大量的抗生素鸡,源源不断地涌向美国市场。”麦克纳表示。

深圳洛雪生物股份有限公司成是一家专注于研发天然抗生素、抗病毒防疫技术,用于人用抗病毒用药与预防和动物抗病毒用药与预防、动物饲料及添加剂、免疫调节和佐剂的公司。中药抗病毒、防疫制剂已经取得有效临床成果。公司一直致力于中药植物用于病毒性传播疾病、免疫系统疾病的预防和解决方法研究;致力于医药健康领域抗病毒防疫高新技术科研成果的转移转化工作,专注于新技术、新方法、新材料在中国医药、健康管理领域的投资、应用与发展。经过公司团队成员多年来的艰苦努力,开发出国内外巿场前景广阔的独家产品和自然抗病毒、抗炎疗法等。

公司的中药抗病毒基础配方在2003年SARS病毒肆虐期间,经中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所检测,用水稀释到1%的浓度对SARS病毒有完全灭活作用,治疗指数是16。公司中药抗病毒制剂体外抗HIV-1病毒活性实验历时河南省艾滋病临床研究中心两年研究,获得体外抗HIV-1病毒有效报告。该抗病毒制剂可在100天降低病人体内艾滋病病毒至极低水平,有效灭活艾滋病病毒。体外抗艾滋病毒灭活实验证明,该中药抗病毒制剂具有体外抑制、灭活艾滋病毒的作用,日常使用还有预防艾滋病毒感染的作用,实现艾滋病可防可治。公司在儿科用药领域:儿童手足口病、疱疹性咽峡炎方向的特异药品有望实现世界零突破!

公司将在动物用药方面:重点实现抗病毒防疫饲料及添加剂、饲料研发,非洲猪瘟、禽流感方面疫苗,抗病毒药品的研发、临床申报与生产,实现动物安全用药,减少养殖中抗生素滥用的现状,实现动物传染病可防可治,保障动物产品供应稳定、安全,减少因为传染病引起的农民减收等社会问题,增进食品安全体系建设,促进社会和谐。

联系人:吴晨雪

手机:15602945134

电话:0755-32960208

邮箱:rosellebio@126.com

地址: 广东省深圳市盐田区壹海中心1203室